创造多个“第一次”!全国自然灾害综合风险普查成果出炉

全国自然灾害综合风险普查是第一次新中国成立以来第一次开展、提升自然灾害防治能力的创造成果出炉基础性工作,也是全国九游一项重大的国力国情调查。据了解,自然灾害综合此次普查是风险第一次在全国范围开展的综合性自然灾害风险普查,目前各项工作已经全面完成。普查

5月8日,第一次国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室主任郑国光在国务院新闻办公室举行的创造成果出炉新闻发布会上表示,本次普查是全国在全国范围内开展的地震、地质、自然灾害综合九游气象、风险水旱、普查海洋、第一次森林和草原火灾6大类23种灾害风险和综合风险的创造成果出炉评估区划,第一次形成了覆盖国家、全国省、市、县四级的评估区划成果。

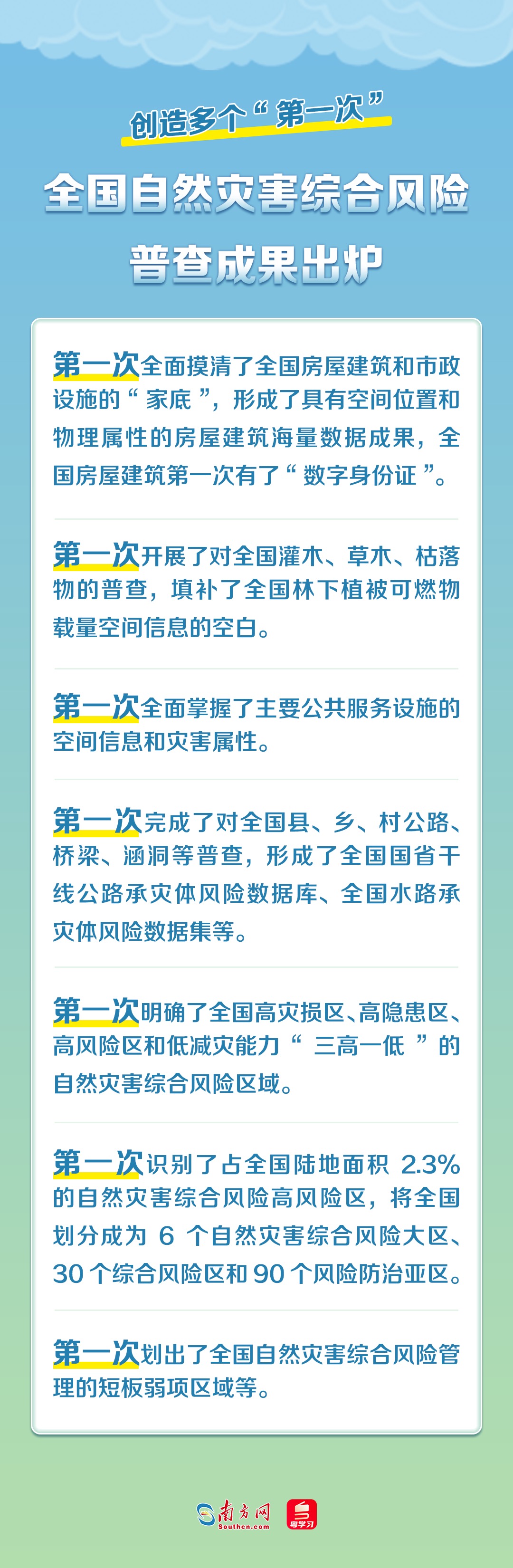

“第一次全国自然灾害综合风险普查取得了丰硕成果,也创造了多个第一次。”郑国光介绍,在调查成果方面,第一次全面摸清了全国房屋建筑和市政设施的“家底”,形成了具有空间位置和物理属性的房屋建筑海量数据成果,全国房屋建筑第一次有了“数字身份证”;第一次开展了对全国灌木、草木、枯落物的普查,填补了全国林下植被可燃物载量空间信息的空白;第一次全面掌握了主要公共服务设施的空间信息和灾害属性;第一次完成了对全国县、乡、村公路、桥梁、涵洞等普查,采集了全国公路设施的抗震、防洪等设防信息,形成了全国国省干线公路承灾体风险数据库、全国水路承灾体风险数据集等。

此外,在评估与区划成果方面,此次普查第一次明确了全国高灾损区、高隐患区、高风险区和低减灾能力“三高一低”的自然灾害综合风险区域;第一次识别了占全国陆地面积2.3%的自然灾害综合风险高风险区,将全国划分成为6个自然灾害综合风险大区、30个综合风险区和90个风险防治亚区,揭示了全国自然灾害综合风险“东高西低”的宏观格局和导致高风险的主要因素,第一次划出了全国自然灾害综合风险管理的短板弱项区域等。

郑国光表示,此次普查在技术、工作方式方法上也取得了一些突破,主要是实现了三个方面的第一次。第一次开展了自然灾害风险要素调查、评估、区划等全链条普查,完成了灾害风险要素属性和空间位置的“双调查”。单灾种风险和综合风险评估、风险区划、防治区划,过去水旱灾害也好、地震灾害也好,都是做单灾种风险评估区划,这次做了综合风险评估区划。第一次探索推进致灾部门的数据和承灾体部门数据有机融合,推动灾害致灾数据和人口、经济、房屋建筑、基础设施、公共服务系统等重要承灾体的数据共享。第一次在统一技术体系下开展风险评估区划,采用统一的灾害风险评估、区划及综合防治区划技术框架和技术规范开展单灾种风险评估区划工作,在此基础上,组织多部门协同完成了综合风险评估区划和综合防治区划的成果。

据悉,自2020年5月国务院决定开展第一次全国自然灾害综合风险普查以来,全国有500多万名专业人员参与,共同努力,完成了这次普查的各项目标任务。目前,国务院普查办已经会同主要成员单位组织编制了《第一次全国自然灾害综合风险普查公报》,共11号,《公报》电子版可在应急管理部网站查询下载。

南方网、粤学习记者 李婷

海报文案 文云华

海报设计 曹雅琴

- ·关于科学放生,中国野生动物保护协会这样倡议

- ·开放日看广东|南方网记者体验外骨骼机器人!轻松拿捏大摄像机

- ·AI产业呼唤英才 广东赴“浙”里释放人才引力

- ·拟停运6条线路,广州BRT或迎来终局?

- ·我国首次实现连续三年水库无一垮坝 水库安全状况持续改善

- ·是否暂停对乌军援?美乌矿产协议有何新进展?特朗普最新回应→

- ·广东2024年度十大消费维权事件揭晓

- ·梅州生涯剩余分类IP“梅小龙”上线!

- ·看!汕梅高速改扩建名目进度条又刷新啦→

- ·梅州生涯剩余分类IP“梅小龙”上线!

- ·为大脑与脊髓搭建“新路” 我国科学家研发新技术助瘫痪病人恢复行走

- ·拟停运6条线路,广州BRT或迎来终局?

- ·你与全运会有哪些精彩瞬间?广东省档案馆面向社会公开征集

- ·广东“出圈”,更“出活”!

- ·新西兰安全情报局散布虚假信息,中使馆回应:完全是无中生有

- ·梅州市纪委监委自动发挥把守专责,严防医保基金“跑冒滴漏”!

- ·多名目的增速全市第一 !梅州高新区(广梅财富园)2024年乐成建成超百亿园区

- ·科学调度保春灌!全国累计灌溉面积已达2600余万亩

- ·南水北调东线北延工程累计向黄河以北调水超10亿立方米

- ·国内首部!《军港之夜》海上舞台落位湛江,4月23日首演

- ·强冷空气26日起影响我市,有大风以及零星小雨!做好防寒防风使命→

- ·不得低于208元!佛山上调住房公积金缴存下限

- ·哪些行业、哪类人才火爆就业市场?透过数据看春招市场新动向

- ·未来三天广东温湿齐升,还有雷雨天气在路上……

- ·《梅州市青少年足球睁开增长条例》获批实施,系天下首部对于足球的中间性纪律

- ·随意横穿马路,拿性命去冒险!梅城一些行人“交通陋习”难改